老舗と気鋭店が生み出す京料理は、京文化のさらなる隆盛を支えています。京文化を担う料理人にもてなしの心と自身の物語を語っていただきました。

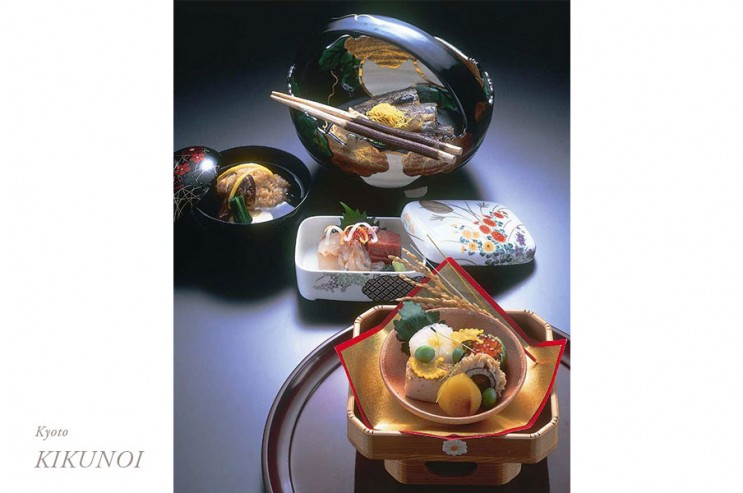

KIKUNOI

菊乃井

■菊乃井3代目主人 として

菊乃井は、普通の人が働いて一年に一度、「美味しいもんが食べたい。」と思ったときに来てもらえる店。これからも、お客さんの心に一生残るような料理でおもてなしをして、楽しい時間を過ごせるお店でありたいです。

うちは二十二代前に大坂城から北政所に付いて、高台寺に上がった茶坊主でした。私自身は生まれた時から、料亭を継ぐのは当然という感じで育ちました。大学時代は、自由にゴルフを楽しみながら、民青(日本民主青年同盟)の活動にも参加してたんです。民青で活動するうち、国や行政に対して批判的な目を持つようになりました。お金持ちしか美味しいものを食べられないという世の中はダメだ、という気持ちはその頃からずっとありましたね。

僕は革命を起こそうとは思ってないけれど、料理人になると決めたときからずっと変わらぬ思いがあります。「世の中に善きことをする」、これだけを思っています。

■フランス留学が日本料理に対する想いへの気づきに

子どもの頃からずっと馴染んできた日本料理はあまりにも身近すぎて、それに加えて先代の父に対する反発もあって、大学卒業し、フランス料理のコックになると渡仏しました。フランス滞在時、フランス人は日本料理のことは何も知らないことを思い知らされました。

フランス人の学生に「日本料理はそばも天ぷらも食べたけど栄養失調になる」と言われ、むきになって「日本にもコースで成立する質の高い料理がある」と言い返した。その時に、なんでこんなに必死で日本料理のこと言うのかなと自分の中の矛盾に気付いたんです。

日本料理もばかにされて差別も歴然とある中、日本料理を世界に認めてもらうことを仕事にしようと思った。それからは日本料理を世界に広めることをライフワークにしようと思って、20代からずっとそればっかりです。

そして、日本料理を世界に認めてもらう一つとして、2004年「日本料理アカデミー」を設立しました。

■科学的に見る日本料理の旨味

日本料理ラボラトリーでの研究と成果

日本独自の文化が生み出した調味料や食材たち。油脂を使わないヘルシーな旨みは海外で高い評価・人気を得ています。

世界中の料理を見てみると油脂が用いられています。人間が「美味しい」と感じる成分は脂質と旨味成分と糖質。これらは、母乳のもつ成分なのです。そもそも私たちの遺伝子に組み込まれているんですよ。料理はこれらの成分を中心に構成されているんです。これらが脳の快感中枢を刺激して食欲をそそり、料理をまた食べたくなるというわけです。複数の旨味成分を相乗させ8倍に旨味を増やしたものが出汁なんですよ。

そして世界の料理の中で唯一、日本料理だけが旨味成分を中心につくられているんです。その類を見ない調理法や素材へのアプローチの仕方は、約300年間にわたる鎖国と、菜食を中心とする仏教の教えがあったから生まれたと考えられています。

旨味を構成している成分は、主にイノシン酸とグルタミン酸、グアニン酸。それが作れたら、素にするのは昆布や鰹節でなくてもいいんです。

以前私がペルーに日本料理を作りにいった時のことですが、先に現地に届いているはずの材料がロストバゲージでカツオも昆布も何も無かったんです。それでトマトの原種を干したものからグルタミン酸、乾燥キノコからグアシン酸、鶏の胸肉からイノシン酸を取り出して、出汁を作りました。すべて異国の現地のもので、日本料理の味わいをだしました。日系のご婦人がこの出汁を飲んで、「まさかこの土地でこんな日本の本物のお出汁がいただけるとは思ってもなかった。」と感慨深げに仰ってくださいました。旨味が昆布しか出せないと思ったら、昆布がないとこでは日本料理ができなくなってしまいます。料理は科学でできます。どこへ行っても和食が作ることができるんですよ。

日本料理ラボラトリーで、科学的に日本料理の旨みの秘密が解明され、立証された昨今。日本料理店の味のレベルは向上し続けています。京都の地は最先端をいっています。海外でも日本料理に関心を持つ人がどんどん増えています。

10年間のアカデミーの取り組みとして、海外のトップシェフ達が日本の料亭で日本料理を学ぶ研修がありました。デンマークのレストランnomaのオーナーシェフ・レネをはじめとしたシェフたちは日本で得た知識・技術を自分たちの国のレストランの料理に生かし、伝えています。日本料理の独自の「うま味」はそうして、日本料理が認められ、その地位が今日に至るまで確固たるものになったのだと思います。

大事なのは「うま味の文化」を伝えることです。世の中に必要とされ、役に立つこと。このような調理法を次代に受け継いでいかなければなりません。

こうして日本料理を国内外で発展させるためのアカデミーでの活動があって、2013年「和食」ユネスコ無形文化遺産登録に尽力できたと思っています。

■世界に誇る

日本料理の検定制度を目指す

アカデミーでは、日本料理の根幹となるバイブルとして「日本料理大全」を京都大学と連携して作成しています。全10巻発刊予定で、完成すると日本料理の検定が出来るんです。

事細かく、日本料理における歴史的背景から、魚の捌き方、みそ・醤油など日本古来の調味料、そして技術まで。日本料理にまつわるあらゆることを網羅しているんです。日本料理大全には、日本屈指の京都の料亭が長年培ってきた文化とラボラトリーの最新の研究結果の集大成です。

これに沿って学べば、日本料理を修得することができる。即ち、どこの旅館や飲食店で働いていても、例え京都の老舗料亭にいたとしても、きちんと勉強した者が公平に報われる業界になるんです。

代々受け継がれた秘伝のたれで例えると、どんな時でも同じ味を再現できないようならば、それは料理人と言えません。秘伝のレシピは、今の時代きちんと科学的に分析して保管しておけばいつでも再現できます。ちなみに、菊乃井のレシピはしっかりと次世代に引き継いでいけるように、データとして残していますよ(笑)

また歌舞伎の世界では、代々の家柄と才能と魅力を兼ね備えた逸材と呼ばれる役者はほんの一握り。日本料理の世界でも、名を上げてくるのは何代目かの御曹司です。誰もが同じ土俵に立って勝負していくことは厳しい世界と言えます。しかし、それではフェアじゃないと私は考えています。

アカデミーの検定試験を行うことで、どこに行っても実力が正当に評価される世界になってほしいと願っています。実技や筆記で能力を点数化し、それに準じた給与形態が確立されれば、若い人が理想とする将来像へのステップを明確に示すことができるから。英語版もあるので日本人のみならず、世界のどこからでも学びたいという気持ちさえあれば挑むことができます。取得することで「誇り」となる資格を作るため、私も全力で取り組んでまいります。

料亭「菊乃井」三代目主人 村田 吉弘(むらた よしひろ)氏

<profile>

1951年 京都市東山区の老舗料亭「菊乃井」の2代目の長男として生まれる。

1974 年 立命館大学産業社会学部卒 大学在学中にフランス料理を学ぶため渡仏。帰国後、名古屋の料亭「か茂免」、実家で料理人として修業を重ねる。

1976 年 菊乃井木屋町店を開店。斬新な京料理で注目される。

1993年 株式会社菊の井代表取締役に就任

2004年 NPO法人日本料理アカデミー設立・理事長に就任

2012年 平成24年度卓越した技能者「現代の名工」

平成24年度「京都府産業功労者」を受賞

2013年 第31回「京都府文化功労賞」を受賞。

『全日本・食学会』を発足。

団長に就任し、日本の食文化の振興と魅力発信を目指す。

ユネスコ無形文化遺産に和食が登録される。立役者として活躍。

2011年 「日本料理ラボラトリー」設立。

京都大学と連携して味わいの解明に取り組むなど、和食文化を継承するためのアカデミックなシステムの構築にも貢献

2016年 日本遺産大使に任命

料理番組で教えるレシピは、美味しくわかりやすいと好評。ほか著書多数。

電話 075-561-0015

店名 菊乃井

住所 京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町459

URL http://kikunoi.jp/kikunoiweb/Top/index

営業時間 昼 12:00~13:00までのご入店 夜 17:00~20:00までのご入店

定休日 不定休

IIDA

飯田

■自分の「進化」を感じた最後の修行先

ずっと京都という、一流の人達が住む街でやってみたいと思っていたんです。

日本料理を極めたいと思っていて、やるからには本場の京都で修行しようと決意しました。しかし私が18歳の頃、京都の一流の良いお店は、紹介がないとはいることができなかったんです。同じく、修行をしたいと志す人間はわんさかいて、どこも料理人志願者で溢れかえってました。代わりは、なんぼでもおるわと言われた事もあります。

埼玉出身の自分には、もちろん伝手は無い、しかしどうしても懐石料理を学びたかったので、考えを巡らせ、その結果最初の修行先を金沢に決めたんです。金沢も加賀料理という城下町の文化が色濃い街。日本料理を極めるという想いを胸に、修行の世界に飛び込んで行きました。

金沢では約7年間、日本料理にまつわる一通り修行させてもらいました。そこの親方の紹介があって、然るべきかたちで念願の京都の地に足を踏み入れることとなったんです。

そして28歳の頃、「祇園丸山」に行きまして、そこでで大きな衝撃を受けます。修行人生10年目を迎え、経験があり、自信もそれなりにあったんですが、今まで培ってきたものがものの見事にひっくり返されたんです。

それまでは、仕事を誰よりも手際よくこなし、鮮やかに魚を捌き、技術を高めていく―その一点のみで腕を磨き込んでいて…料理以外は眼中に無くて、季節の生花などは女将さんにお任せしていたらいいと思っていました。丸山さんのところでは全てお店の料理人が自分でお店のことをやるんです。お軸、料理に沿う部屋に生けるお花からお香まで。お香なんか、本物です。炭に火をおこし、ガラスの板をおいて練った香をおいて、その炭の熱から香りをつくるんです。

何というか、日本料理人たる精神の核となる部分です。設えや道具から、お客さんの目に入るもの全てに行き届く視点。店主としての在り方を学びました。

ある時、夏場に冬の松葉ガニの雌を用意するようと言われて、時期でないし、それも雌なんてとてもじゃないが無理難題だと思いました。しかし、ありません。というのは通用しない。親方さんから言われたら、何としてでも用意しないとなりません。必死で、手当たり次第に漁場さんに連絡をとりまくって、運よくたった一杯あった雌の松葉ガニに何とかたどり着いたことがありました。冷や冷やしたのと、プロとしての自覚、考え方を鍛えさせてもらいました。

■飯田の最善のもてなしとは

お茶事は、もてなしの精神を究極のかたちで表しています。お軸、茶花、器などの設えや所作などはすべてお茶をいただくための前座です。本当のもてなしというのは決して重荷にならないもの。料理をいただくためのものです。

私は、お客さんが見えない所でするのがもてなしだと思っています。こちらの行っていることがわからなくていいんです。そして、伝わらなくていい。お客さんにとって心地良ければ、それでいい。目の前でのパフォーマンスはサービスだと思っています。 さりげないもので、居心地の良さを感じてもらえればそれでいいんです。

例えば、うちの玄関入ってすぐに、あじろを敷いています。夏の暑い中、お客さんに来てもらう。すると履物を脱いで入った一歩目がひんやりと気持ちいい。冬場だと鍋島の厚い手縫いの絨毯を敷き、暖を伝えます。

また、うちのお店ではカウンターに掘りごたつ式で、掛けていただくんですが、足元の板には桐を使用しています。桐は材質が柔らかく、足を置いていて緊張しないんです。ちなみに、カウンターのテーブル板は屋久杉です。少し水気を含んだふきんで拭きあげると、漂う香りが深いんです。過剰なことは言いません。そういうところではないかと思います。

お店を始めて間もない頃は、資金のことを考えると、内装を全て完璧に一流のものを揃えることは出来なくて。最初、厨房の奥の棚の板は、一枚板に見えるように作り合わせて工夫を凝らしたりしていたんです。けれど、修行先で本物を見てましたから、 わかってしまう。わかっていて、それを自分がしないことは出来ない。そういう性分です。

■取り組む姿勢と本物への探求心

器や設えについては、価値ある「もの」の区別も分からなかった。どうしてこれがこんな高価な値がするのか。どこに価値があるのか。まず自分が、その価値を使ってる側がわからないと駄目なんです。

先輩には、「とりあえず良いものをずうーと見つめておけ。」と言われました。何がなんだかわかってなくてもいいから、取りあえず本物を見続けろと。そうすれば何かがわかると。なので、その時も同様素直にその言葉を受けとり、時間を見つけては寺社や道具屋さん、古美術を扱うところを片っ端から巡りました。ちょっと足を伸ばせば、本物と出会える場所ですから。本当に京都はすごく尊い有り難い場所です。器の名前も、お寺の仏像も、何の由来であったりとか詳しいことはわからないけど、名品と呼ばれるものを見続けました。

そうすると、…純粋にただ、眺めているだけなんですけど、お寺を見たりとかしていると良いものがわかって来るんです。それまで何だろう、何がいいんだろうと不思議でしかなかった「点」であったものが、ある時にしっかりとした共通した「線」になりぶつかるんです。そしてそれが、見聞きし調べたりした自分の中にある知識とある時結びつくんです。

人を惹きつけたりするものには「何か」があり、感覚的に分かるようになりましたね。お軸でも、銘木でも、石でも、いいものは何となくわかるようになりました。

魯山人の器をはじめ永楽の器など、一流の骨董品と呼ばれるものは、10年以上のお付き合いのある器屋さんで勉強し、教えてもらってました。

貴重とされる理由を知ること。例えば魯山人の器は、器を作るための欲しい土が加工されてないと知る。すると当時手に入ることが無かった桃山時代の土を探し出し、希少な土を分けてもらって作られているんです。この器をつくるためにどれだけの苦心をしたのか―そんな当時のエピソードがあって、明らかに他とは一線を画す風合いがでてくる。経てきた年月の重みというか重厚感が漂い、人を魅了するんだと思います。

■器と食で表す日本の時代の流れと四季

コースの考案にはかなり時間をかけています。器と料理の比重は同じくらいです。

日本人が持っている美意識が感じられるように。暦のお題になるものをやんわりと伝えられるように。器との組み合わせ器が料理の流れに沿っているかどうか。を考えます。

例えば桃山の器があったら、次は江戸、次に江戸の後期で、明治へと、自然な時の流れを器で表現します。急に現代の器が来たら何か違和感を感じてしまうでしょう。そして、同時代の器ばかりでは、全体が単調なトーンになってしまいます。その中で大正ガラスや近代の器などを交えることによって、強弱を生み出しています。

基本は時代に寄せますが、古い器に現代作家の器の組み合わせがあってもいい。おかしく無いような感じで。絶妙なバランスがぴたりと合えばいいんです。それは、口で伝えるものではなく感じ取れるものなんです。

季節に関してですと、基本的に夏は涼感を伝えます。日本料理には約束事があって、夏はガラスや染付などひんやりと感じる器を使うんです。他に、焼き〆のあたたかみのある器も、水で表面を濡らすことによって、岩が濡れているように涼しげな情感をもたせて使うこともあるんです。いろんな涼を感じられます。

器によっては、一年を通して約ひと月、25日間しか使えないものもあります。端午の節句や重陽の節句などです。その時期にしか使われない。まさに旬といえます。

今年で7年目を迎え、自分を信じてお店をやってきて、「飯田には、魯山人や永楽の名品がある。」と知っていただいた。すると造詣が深かったり、そこに興味をもったお客さんが、来てくださる。なんとなく、いいと感じてくれるたら嬉しいんです。来てくれたお客さん一人ひとりにゆったりと、確かな日本の文化に浸っていただき料理のひと時を愉しんでご満足いただきたい。最後のお抹茶をいただいた時に美味しかったといってもらうために、これからも器と料理に、京都の一職人として実直に向き合って行きたいと思います。

料理

■一皿目

明石のアマテガレイのお造り

店主の包丁捌きの真骨頂。甘みをもつ白身は、器と融合しているからこその美しさといえる。

■二皿目

鰻の柿の葉寿司

奈良で知られる。一口でいただける甘みのある鰻と絶妙な塩梅のシャリ、柿の葉の香りを一口サイズで上品に。

<profile>

飯田

店主 飯田 真一(いいだ しんいち)氏

1975年12月生まれ。

埼玉県出身。

金沢にて修業後、懐石料理を極めるため京都へ。

「和久傳」「祇園丸山」などの名店で修業を重ねる。

2010年「飯田」をオープン。

魯山人など本物の名品で料理が味わえる店として瞬く間に評判になる。

電話 075-231-6355

店名 飯田

住所 京都府京都市中京区姉小路富小路西入ル南側

営業時間 18:00~20:00

定休日 不定休